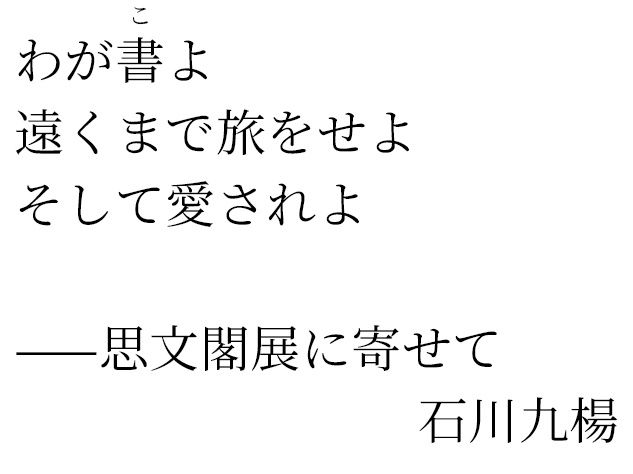

石川九楊展

Forthcoming exhibition

-

石川九楊展

思文閣

前期 4月18日(金)– 5月15日(木)

後期 5月17日(土)– 6月14日(土)

10:00 – 18:00(休廊:日祝、4月28日)

※5月16日は展示替え -

News

2025年5月28日

アートメディア「Tokyo Art Beat」に本展に関する記事が掲載されました。

書家・石川九楊展(京都・思文閣)を、アート、染織、茶の湯、食のクリエイターたちが鑑賞。孤高の世界を、それぞれの視点で観る ↗︎

-

後世に残すべき「芸術」に不可欠な要素とは何か。

それは、圧倒的な「独創性」ではなかろうか。

石川九楊の「書」には、確かにそれがある。

この度、思文閣では、「石川九楊展」を開催いたします。

石川九楊の書は、画なりや書なりやという議論を根本から駆逐する圧倒的な迫力と繊細さ、そして唯一無二の存在感を放ちます。それは、これまで絵画的な文脈で語られ、ある種その中に没してきた「書」を根本から説き直し、東アジアで育まれてきた滔々たる歴史を背景に「言葉」の中にうごめく本質を掬いとり、何よりも生きた表現として我々に示してくれます。

本展覧会は、画廊で行われるものとしては今までにない規模のものであり、4月後半から始まる前期展示では、いわゆる書的情緒からの脱却を追求した70年代の「灰色の時代」の代表作と、それまでの集大成といえる「源氏物語Ⅰ」を中心に展観し、5月からの後期展示では、書業の最初期から最新作までをご覧いただけます。

ぜひお運びいただき、石川九楊の世界をご堪能ください。

-

四月から約三ヶ月にわたって、日本を代表する美術画廊・思文閣で個展を開催することになった。

思文閣とは浅からぬ因縁がある。

1982年、私は書家として独立して初めての100点規模の個展を、京都で開催し、東京へ巡回した。

開催前日、作品一点が搬入されないまま陳列を終えた。だが、どうも納得できない。「この展覧会は失敗、だめだ。開かないほうがよい」とまで思いつめて頭をかかえこんだが、むろん止められようはずはない。

翌朝、会場に「大象無形」の扁額が届き、さっそく掛けられた。とたんに会場の空気が緊張感みなぎるそれへと一変した。「これで展覧会は成功する」と安堵感に胸をなでおろした。

当の作品を、思文閣グループの先代社長・田中周二氏が購入された。

不惑―四十歳を目前にして、本格的な作品集を出版したい旨、田中周二社長に打診した。すると、「先生の作品好きだから」と二つ返事で引き受け、『しかし―石川九楊作品集』として上梓された。

居を東京に移し、書の専門画廊を経営していた妻が急逝した後の2022年、事業の世界的展開を始めた思文閣グループの当代社長・田中大氏より、カタログ・レゾネを出版し、作品を世界に紹介したい旨の申し出があった。

当時すでに拙著『書』の英語訳版(『TACTION』)、『書に通ず』の中国語訳版(『写给大家的中国书法史』)が出版され版を重ねてもいた(なお、近く『中国書史』の中国語訳、『漢字とアジア』の韓国語訳も各国で出版される)。

それまで、必然性のない一過性の海外展への誘いは断ってきたが、それでもいくつかはつき合ってきた。田中大社長の申し出は大規模かつ本格的なものであり、熟慮の上、引き受けた。

かくて、2024年、『石川九楊全作品集』(全三巻)が完成し、幸い、アートバーゼル香港、イギリスのフリーズマスターズロンドン展で注目を浴び、相当の反響を得たと聞いた。「この作品には何と書かれているのか」という好奇心に満ちた質問も少なくなかったようだ。それは戦後前衛書がアクションペインティングや抽象画のように「美術に近づく」度合いによって評価されたのとは異なり、東アジアに固有に息づいてきた「〈書という表現〉のコンテンポラリー性」に関心が向いたという点で、とてもうれしい報告であった。

今回の展覧会が、眼の肥えたコレクターの厳しい批評に耐えて支持され、国内外に広がり、愛されていくことを心から願っている。

-

-

-

-

-

-

-

Installation

-

Biography

石川九楊

書家

1945年福井県生まれ。京都大学法学部卒業。京都精華大学教授、文字文明研究所所長を経て、現在、同大名誉教授。「書は筆蝕の芸術である」ことを解き明かし、書の構造と歴史を読み解く。評論家としても活躍し、日本語論、日本文化論は各界にも大きな影響を与える。作品制作・執筆活動、いずれの分野でも最前線の表現と論考を続け、制作作品は2,000点以上、著作刊行は100点を超える。2025年NHK大河ドラマ「べらぼう」の題字を揮毫。

石川九楊を知る

-

Journal