-

-

林静一のしごと

Works of Hayashi Seiichi

2025年8月23日(土)− 8月30日(土)思文閣 京都本社

-

この度、思文閣京都本社にて「林静一のしごと」を開催いたします。

林静一先生はマンガ、イラストレーション、アニメーション等幅広い分野で活躍され、抒情性あふれる表現はマンガの枠組みをこえて高く評価されています。

アニメーションが日本文化を代表するコンテンツとして世界を席巻するなか、その発展と成熟に多大なる影響を与えてきた「マンガ」。

本企画は創業以来「和の美」を扱ってきた私たちが、今こそ「マンガ」を芸術の一分野として向かい合うべきではないかと考え、数年間あたためてきた企画です。

本展では、林先生の直筆原稿を中心に貴重な作品・資料をご紹介いたします。

ぜひご来場いただければ幸いです。

-

-

林静一氏は1967年、「アグマと・息子と・食えない魂」を『月刊漫画ガロ』に発表しマンガ家デビューしました。

デザイン学校を卒業後、東映でアニメーターとして勤める傍らマンガを投稿し始めた林氏は、すぐに『ガロ』の人気作家のひとりとなります。

当時の『ガロ』はつげ義春氏や佐々木マキ氏といった、先進的な作家を多く輩出する一方で旧来の貸本劇画調の作品の投稿も根強く、その中でポップアートやアメリカンコミックの影響を感じさせる林氏の作風は独特の存在感を放っていました。

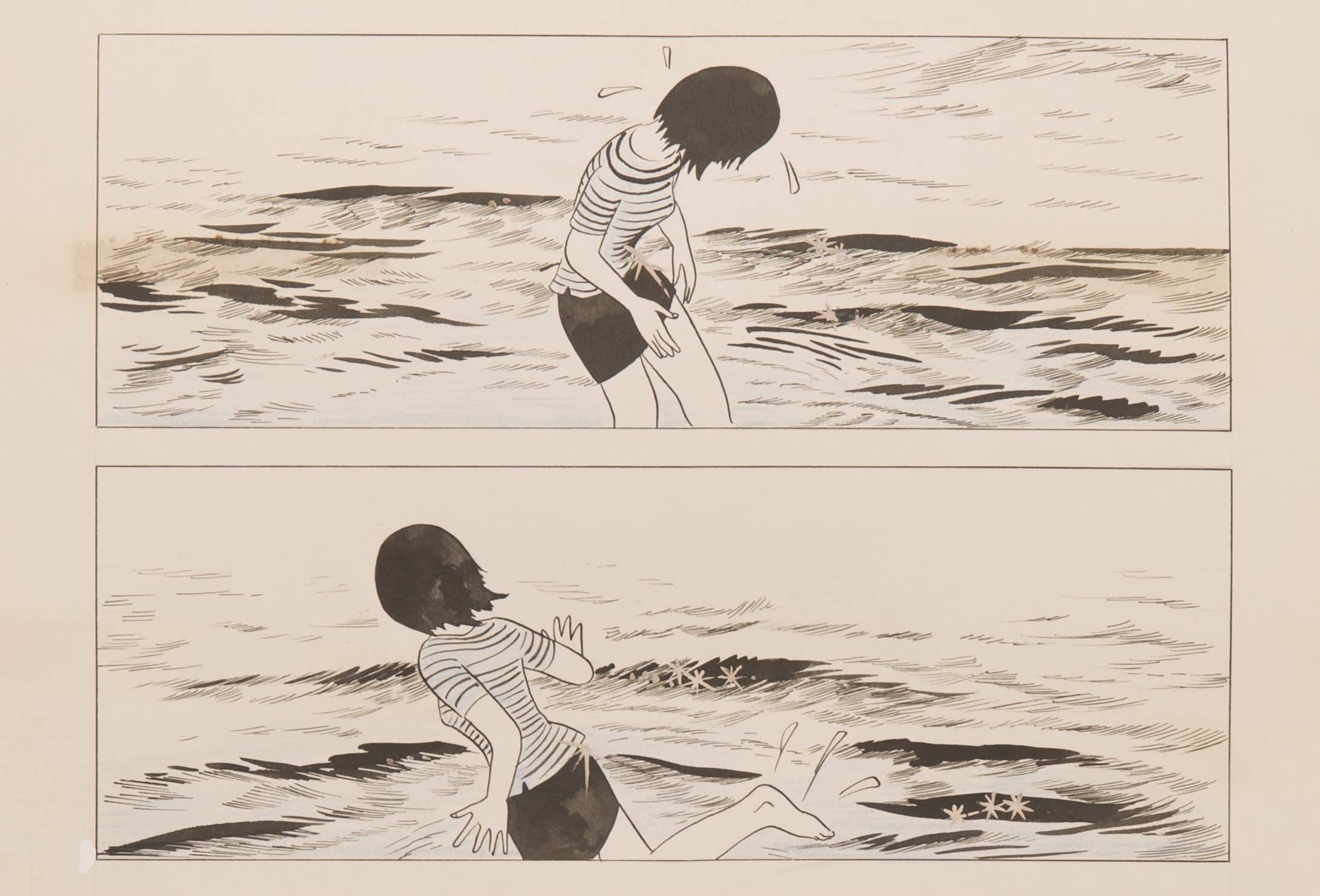

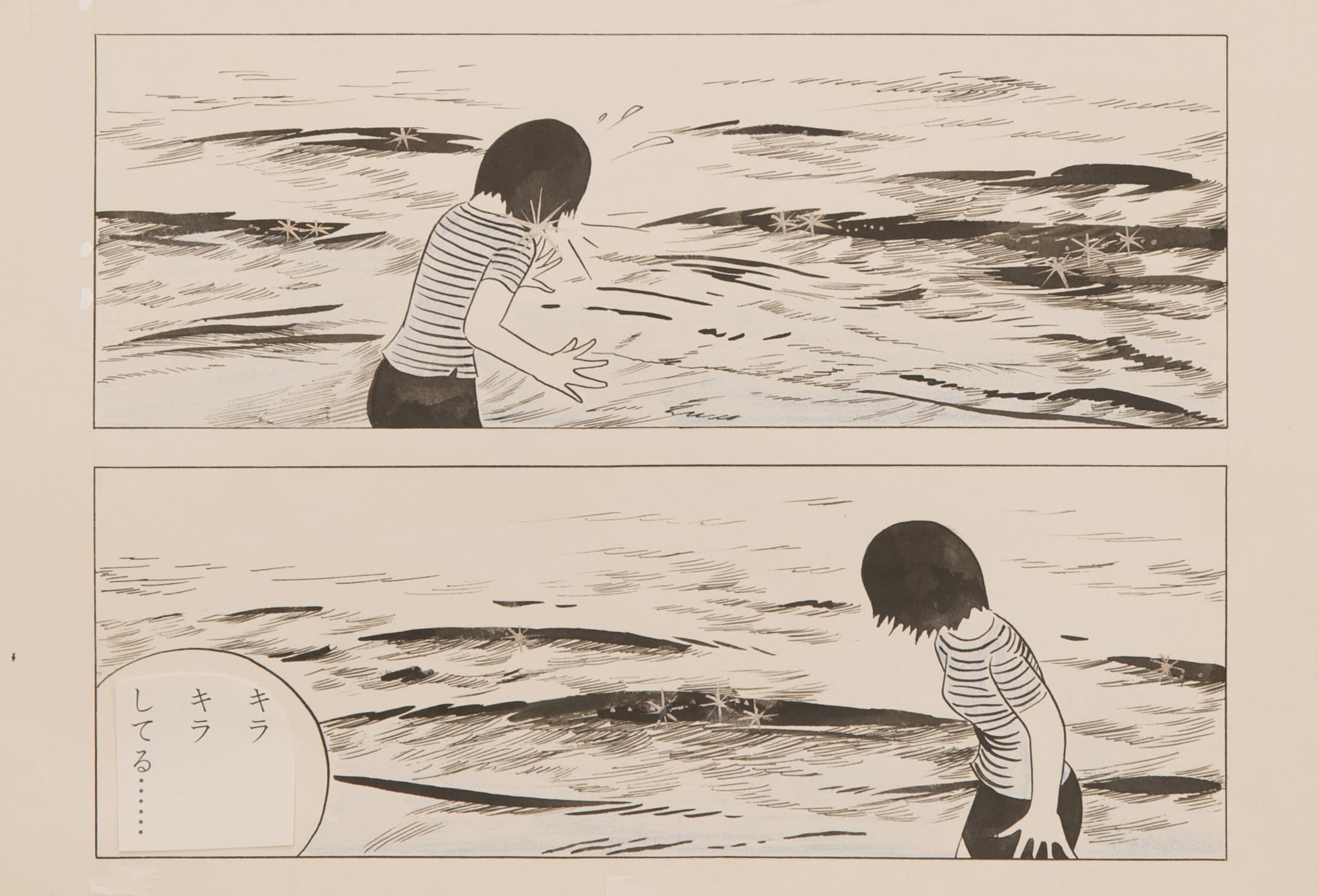

デビュー後、ストーリー性よりもイメージを重視したアヴァンギャルドな短編を発表していた林氏が初めて手掛けた長編作品が、代表作となる「赤色エレジー」です。

「赤色エレジー」は断片的なイメージのモンタージュやデフォルメの交錯といった前衛的な表現を用いながらも、情感に満ちたストーリー展開で、時代の閉塞感と出口の見えない恋愛模様を描き出しました。

同題楽曲のヒットなどもあり、「赤色エレジー」は、学生運動の退潮期にあった若者のムードを捉え、つげ義春「ねじ式」などと並んで『ガロ』を象徴する作品として語り継がれることとなります。

マンガ表現の新地平を切り開いた林氏の独創的な作品群は、前衛的でありつつもどこか叙情性を帯びています。その叙情性、モダニズムの中にある日本的な情感は、同氏の後のイラストレーション業に受け継がれていると言えるでしょう。

※『月刊漫画ガロ』:1964年にマンガ家の白土三平と編集者の長井勝一により創刊された雑誌。他誌の商業路線とは一線を画した独自の路線を貫き、日本におけるオルタナティブ・コミックスの礎となった。長年の経営難に見舞われながらも作家や愛好家の強い支持を集め、2002年頃まで発刊された。サブカルチャー史における金字塔的なマンガ雑誌としても名高い。白土の「既成雑誌にはないおのれの実験の場として、この「ガロ」を大いに利用していただきたい。」という宣言の通り、アヴァンギャルドな表現や社会的な主題を取り入れた作品を掲載し、つげ義春、林静一、佐々木マキをはじめとして数多くの作家を輩出した。

-

林静一 略歴

マンガ家・アニメーション作家・イラストレーター。1945年旧満州生。引揚げ後、千葉、東京で育つ。1962年日本デザインスクール卒業後、東映動画株式会社(現・東映アニメーション)入社。アニメーターとして「狼少年ケン」「太陽の王子ホルスの大冒険」などの制作に携わる。1967年、雑誌「ガロ」にて「アグマと・息子と・食えない魂」を発表し、マンガ家デビュー。1970年から同誌に連載された「赤色エレジー」は、同時代の若者のムードを捉え、一世を風靡した。以降、主にイラストレーター、アニメーション作家として活動する。詩画集、絵本の出版や種々の展覧会出品に加え、ロッテ「小梅ちゃん」のキャラクターデザイン、NHK「みんなのうた」のアニメーションなど幅広い分野で活躍。シンプルな構成と繊細な筆致が生み出す抒情的な世界観は、しばしば「現代の竹久夢二」と評される。

略年譜

展覧会・出版歴

-

複製原画

美術書籍の印刷からアーティストとの共同制作、文化財の複製まで多種多様な美術印刷を手掛ける株式会社サンエムカラー協力の元、同社の超高精細印刷技術により実物さながらの質感や風合いを再現しております。

また、20ページのうち5枚は製版用のトレース紙や写植の貼り込みまでを含めて再現。トーンの指示や校正など、「マンガができるまで」の過程と臨場感をお楽しみいただけます。

-

H

Forthcoming exhibition